中国画之正道

张友宪

张友宪(1954-至今),张友宪,南京艺术学院美术学院院长,江苏省中华文化

促进会美术书法艺术工作委员会美术主任。1954年出生。别署二乾书屋主人。南京人,1982年毕业于南京艺术学院中国画专业,留校执教。1984年学习于中央美术学院,1985年,南京艺术学院任教,现为中国美术家协会理事、南京艺术学院美术学院院长、教授,著名中国画画家。

出版有《画家之路·国画山水》、《友宪素描》、《美术家之路·国画人物》、《张友宪芭蕉系列选辑》、《张友宪水墨画》、《张友宪中国画作品选集》、《张友宪人物画精选》、《张友宪扇面画精选》、《黄瓜园画谱》人物、山水、花鸟三册。《中国画教学大图典·写意花鸟卷》等。

张友宪

1989年在南京师范大学首次举办个人画展-----《张友宪聊斋人物画展》。

1992年在上海美术馆举办大型个人画展。

1993年在江苏省美术馆举办----《张友宪画展》。

1995年组织并参与南京艺术学院中国画教师作品系列展。1996年应邀赴厦门大学艺术学院授课并举办个人画展。

1997年应邀参加江苏美术家赴德国画展。

1998年应邀赴中央美术学院授课并举办中国画讲座。

2000年在江苏省美术馆举办----《张友宪罗汉系列画展》。

在黄瓜园的诸多老师中,张友宪先生算得上是一个颇具神秘色彩的人物,首先来自于先生的画,评论家提及先生的画总是颇费一番脑筋才能把先生的画表述准确,说先生是传统笔墨,往往掩盖了先生独特的艺术个性与其超前的智慧;说先生是源出古人,其实先生极重视写生;说先生是当今潮流,其古典线条的意境放在几百年前绝对是一家,因此,有人只好综而大观地曰先生的画是兼具仙气、骨气、鬼气、灵气、才气于一体。

再说先生秉性,先生在黄瓜园中从来独来独往,很少见他与人三五成群边走边说话,有学生迎面走来和先生打招呼,先生必也能热情回应。你若不作声从旁而过,先生也并不怪罪你是无礼。

平日里先生是在画室作画时间多,溜闲时间少,所以也不容易在校园碰上他,只在每日中午时分在食堂里巧遇先生的概率最大,那时先生常穿深色的唐装上衣,手持一只透明水晶碗,内放一枚金属餐匙,和其他学生一样从食堂窗口排队买饭。有时,先生的夫人也一同前来,面对面坐着,一起用餐,强烈的好奇心促使我们常常跟随先生一同进入食堂,一同排队买饭,再寻一个离先生较近的餐桌一同进餐。我们边吃边侧耳倾听,心想平日里与我们并不多言,想必不可能与夫人也是不作声的吧,但“监听”的结果出乎我们预期:先生果然仍是不讲话,吃完饭只静静等候,待夫人也吃好,遂起身端碗离去。我们便一同起身,不管此时碗中饭菜是否吃完,只一路追随先生身影离开!

先生常常是吃完饭便直接回画室,刚好先生的画室与我们上课的教室在同一楼层,斜对着的,教室的门上本有一扇约一平尺的玻璃小窗,可探见室内的布陈,偏偏先生门上的小窗是看不见里面的,先生用一张毛边纸把玻璃窗遮住了,我们便无计可施了,又不好意思敲先生的门,以免扰了先生作画的兴致。

也有胆大的同学便从别处搬来凳子,人站在凳子上从门上方的摇头窗往里看,便得以窥见先生作画的神采。起初我出于对先生的敬畏不敢上前窥探,但听其他同学言说先生作画如何疾笔如风,势如雷霆,我便再也抵挡不住诱惑,小心地爬上凳子向先生的画室内望去,刚好先生此刻不在,画室的窗下摆着一幅人物小品,装在画框里;右边墙上是一幅四尺的水墨,绘有老翁、松竹,笔力劲健,意境高古;左边墙上则是四张宣纸拼接起来的大画,树木高大,从画的底部直通到画的顶端,树木枝繁叶茂,全以水墨写出,笔墨纵横贯意,酣畅淋漓,前后虚实相应,层次分明,画面饱满。林中空白处,闲散着几只羔羊,意态清闲,恬淡幽远。

有这样的观画经历的同学有好几个人,只是有一次有一个同学差点被先生撞见,从那以后就再没有人窥探先生画画了。我们只得当面把先生请到教室,为自己的画点评一二。通常我们事先把画挂满画室的墙,等待先生刚好路过时,便邀请先生前来。一天上午,先生刚上楼梯,我便上前向先生说明意图,心里却异常紧张,立刻涨红了脸,先生却欣然应允。来到画室,先生见了画,点了点头,复环视一圈,半天不言语,我的心快悬到了嗓子眼了,不知先生将对我的画作出怎样的评价,只听先生说:“挺勤奋的,画的很好”。此番言语,寥寥数字,却字字印在心底,让我受励匪浅。其实我心里明白那些画根本算不上是“很好”,先生却总是给别人鼓励,给他人希望。自此学画更勤,效仿先生一贯的作风,少言、敏行,花大力气把画画好。

听别人说先生遍览前贤经典,临习万千,终有一悟:“要画好中国画必先习好书法,书画同源。”先生逐在书法上下苦功夫,听说那时先生与书法班的学生一同习书,其刻苦谦逊让我辈感慨。

每每先生授课,人气总是很高,学生常常把画案围成几圈。先生先讲,然后示范,先画一幅人物,重墨压顶,散峰破乱。我们不知先生所画为何,但闻先生说:“此为‘点如高山坠石’”然后,先生以淡墨于方才凌乱的墨迹中细致地勾画人物五官,再辅以服饰,高仕形象顷刻现于纸上,但见先生又以迅笔画出竹枝、竹叶,顷刻间,画作逐成。

有一次课上,先生先以清水于宣纸上勾勒,众人又不解先生欲画为何,但见先生以大笔重墨覆其上,水墨相破,而水自现,一个头带毡帽的新疆老人形象逐渐隐现,未等墨色全干,先生早已画好衣服、手杖,又在老人身边画了一只羔羊,画乃成。时值盛夏,南京天气闷热异常,有人抱怨言说“郁闷”,先生便执笔落款:新疆归来,天气炎热,众人皆“郁闷”。众人遂一扫“郁闷”情绪,与先生一同大笑起来。

毕业展览之际,先生为画展题字:“得江山之助”,很见书法功底,又有绘画的构图感,令人叹服。此去经年,几次在展览上再见先生画作,必驻足欣赏,参悟其妙。也时常想起先生教诲,如在耳旁。

发明与发见

张友宪教授的中国画创作,久已传播学界,声闻域外。画坛耆宿、同道以及中外治艺术史之学者,目鉴作品称他“可追一流高手”,嘉许其作品为“中国画之正道”,皆贵其善中锋用笔,画境今古交融,情质立意皆有新发复又转觉深美。

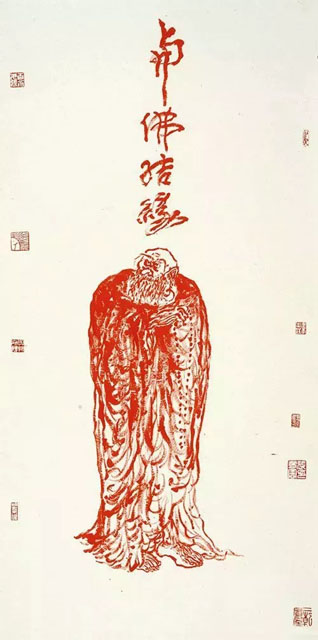

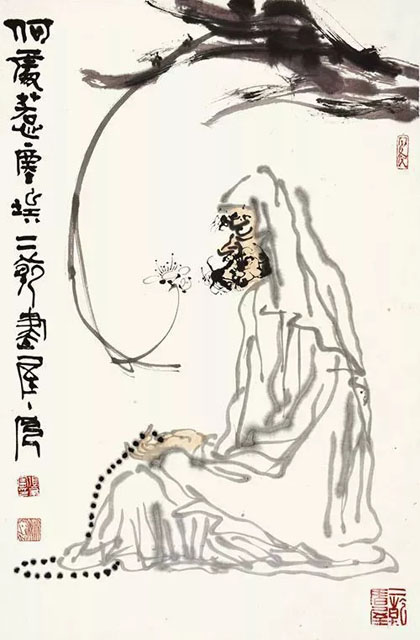

《与佛结缘》丨138×70cm

中国画艺术之“发明”

艺术评论家李小山为张友宪“聊斋画展”的艺术批评,题为《张友宪画展和形式的创造》。索其文义,张友宪早期学艺即重“发明”之观念,表露无遗。文中叙画家深入学习传统艺术之实事,其描述与画家自许的“成功之路上唯有勤奋者之足迹”大可相互印证:

张友宪教授之勤奋,记载颇丰,一致公认。但论者多知其当日为“南艺黄瓜园最勤奋者”,而不可不知的是他今日仍旧于“绘画创作从不松懈”,期许以作品“发明”古人的最高境界。但如何能达到“最高境界”呢?在张友宪教授看来又是“不期然而然”,不必胶柱鼓瑟,过于介怀。

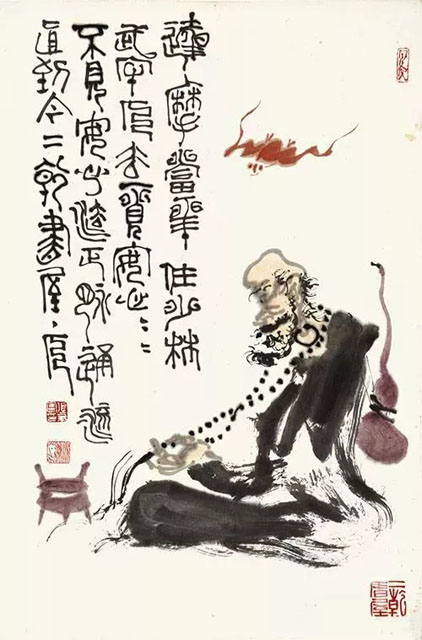

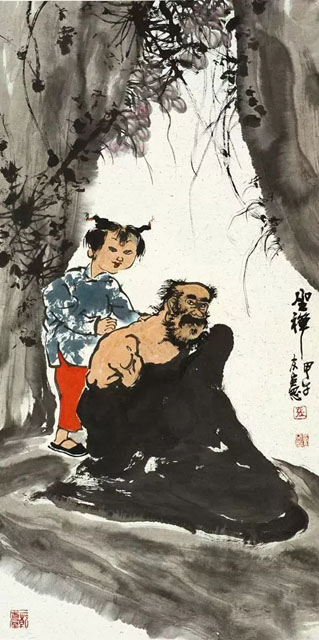

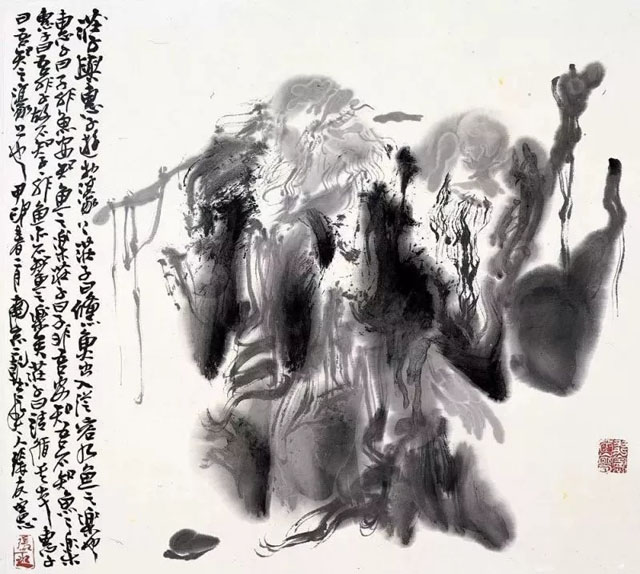

《达摩住少林》丨70×46cm

张友宪教授将艺术形式视为艺术“冲动的载体”,其艺术观念是对中国画超越视觉层面特质的细察深思,即中国画艺术的作为特殊绘画的内在规定性,“中国画之所以成为中国画,高妙之处全在她的超视学方面”,如果画家将认识停留在视觉的效果制作上,以“有形”为“大象”,则代表“中国画”或者可以更名为其他画种了。

《何处惹尘埃》丨70×46cm

这个认知表明,张友宪对中国画“用笔”的艺术学本体意涵深有领悟:“中国画重视笔墨,更重视笔墨所以能成立的‘写’。从学术层面上看,这是中国画的一个基本规定。‘写’本源于‘中国绘画艺术的灵魂’……以书入画,大书家同时也是大画家的景观唯中国见。”

《坐禅》丨138×70cm

福开森先生说:“一个富于艺术气质的民族,阐释自己的艺术并定下自己的价值标准,是其固有的权利。”这当然也是古今同怀。对中国画艺术的多年实践与领悟,于是张友宪在传统艺术的文化价值上获得一个核心的观察点,他在《拾忆大羽老》一文中“发明”:

“审美观的悄然改变不以个人的意志为转移,选择不同的描绘对象亦与之有关。但我知道艺术上确有一样永远不能改动的东西,那便是艺术的基本力量。坚持并强调中国画用笔的精神性,是我对大羽老最好的理解。”

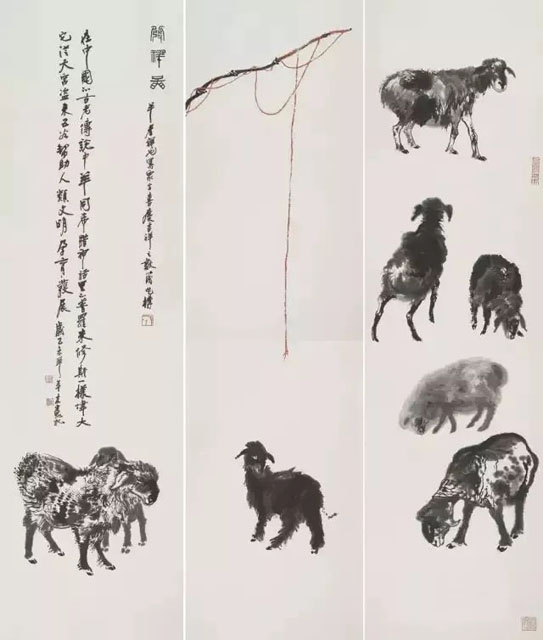

《发祥图》丨361x100cm

中国画艺术之“发见”

张友宪教授以“发明”传统为“发见”创新之学术取径,其“发明”前人艺术之底蕴,诸文已有定评。故别拟“发见”一章,条析其因袭传统之外,别开写生立象一径,于前人已经取得的成绩基础上,有所新发。

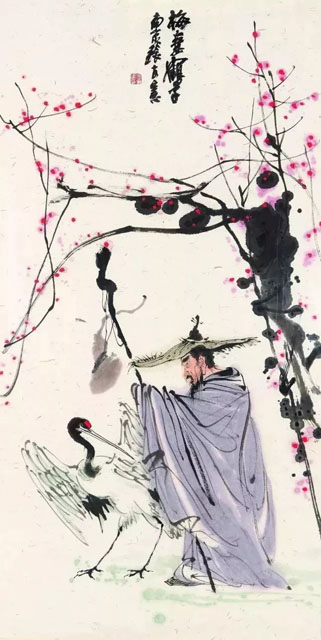

《梅妻鹤子》丨135×70cm

艺术史学家刘伟冬还表达了张友宪为“传统派中最顽固之列”的感想,同时也充分理解了画家的怀抱——“发明”古人所达到的“最高境界”。于是,刘伟冬教授也不无感慨地说:

“如今,创新的冲击已为人们所习惯,传统艺术也受到多方位的挑战,在这个时候,潜心于传统艺术的研究倒是需要几分勇气了。友宪则决心在这块别人看来已是穷山恶水的天地里面壁十年,以真诚、耐心和自己独有的悟性去把握传统艺术要津,并寻求其向现代转换的机缘。这种十年磨一剑的精神,在当代画界日益趋向浮躁和急功近利的年轻一代身上已是不多见了。应该指出的是,友宪虔诚地潜入传统并不是他的最终目的,而是一种必要的精神和物质的准备。他真正希望的是能够卓然走出传统,与他所景仰的古今大师对话。

《情意如流水》丨67×65cm

可知,“发明”之后期望能够有所“发见”,“卓然走出传统”,亦是人同此怀。确实,在中国画的艺术文化里,长期存在着一个同题创作的现象,许多画作处理相同的主题,略同的构图,甚至表达同一感想。这其实也是西方艺术史习见的现象,例如处理神话、宗教的故事母题,但由于中国画家的笔法始终流露出强烈个性,因而,真正的艺术风格,还是体现在东西方艺术各自规定的艺术本体价值中,对中国画而言,即是笔墨的文化精粹。对张友宪而言,潜心、揭示和涵养“用笔”的技术是“精神和物质的准备”。

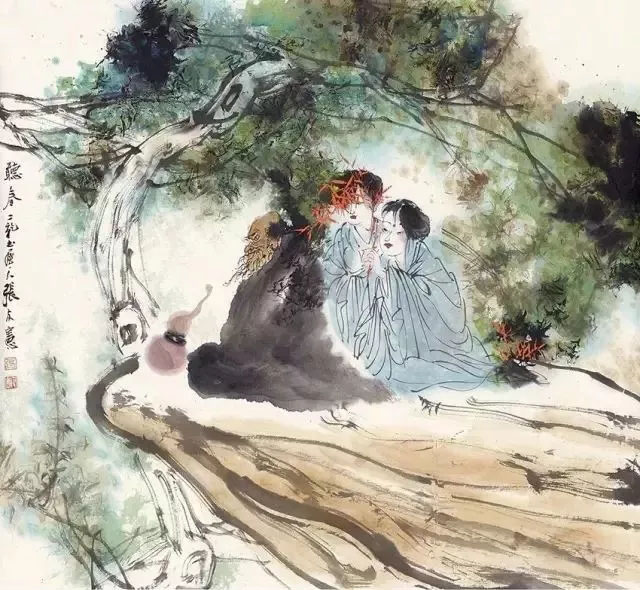

《听春》丨69×74cm

后来张友宪又在《拾忆大羽老》一文中表达:“遵循‘继承发展’规律,在继承中谋求艺道自我,在自我之艺道努力中发展传统。聚集艺道之个体劳动智慧,汇成传承中之艺道创新,是创所能发展之新也,或东坡先生‘厚积薄发’之又一解释?”

作品欣赏

在年青的中国画家队列中,张友宪以其作品特有的风范脱颖而出,受到人们的赞誉。

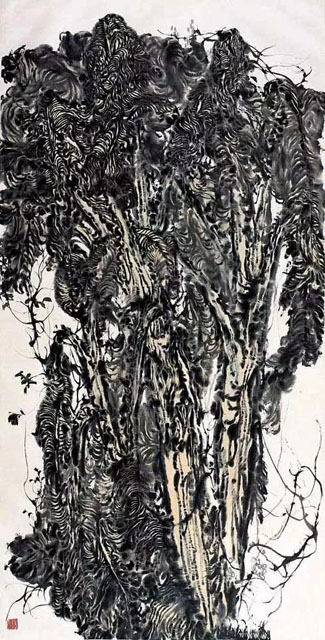

《芭蕉因我枯也荣》

画家在对艺术的领略、笔墨的驾驭、人生的体悟、情感的冶炼中,常常体现出一己独到的心智。

《知鱼之乐》

在他的人物、花鸟以及偶而为之的山水画作品中,一草一木、一线一划,用笔含蓄沉稳,劲健多变、内力弥布。

墨干湿相济,浓淡相宜、韵味十足,似为年长老手所为。

《新春桃枝》

如《新春桃枝》,凝练而又生动多姿的枝干,多以焦墨、浓墨推出,简约的画面,因笔力铮铮、点线交错有致而顿被激活,取得了以少胜多的丰富效果。

《雪里芭蕉》

另一幅《雪里芭蕉》,负雪昂首而又傲然顾盼的片片蕉叶,在浓墨挥洒、随意点簇中神采焕然。

其严谨、认真全显影于似不经意的驰笔骋墨中,合于天趣、赏之味永。

《耳熟松风万古音》

画家对于艺术,堪称为一往情深、身心投入的“拼命三郎”。无论是炎夏或是酷暑,年复一年,湍毫吮墨、耕耘不辍。

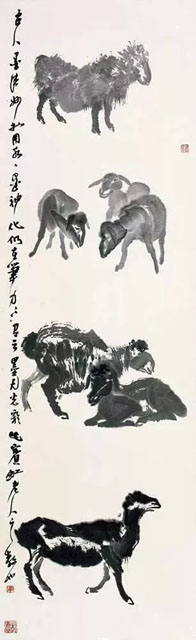

《七羊图》

他在写生创作散记中说:“笔饱墨浓直入生宣乃心中最觉酣畅之时”,唯其如此,他的作品,才可能充溢着生命的律动,才可能“立身画外,存心画中,泼墨挥毫,皆成天趣”,才可能体验着“天人合一”的真谛和难以言传的国画奥妙。

《残蕉写生》

“芭蕉系列”当属友宪的一组佳作。作者之于芭蕉,曾反复揣摩,进行过多方位、多角度、多时空、多技巧的表现尝试,作品累累,从而形成了他在国画题材选择上的一大特色。当然,其它佳作也不在少数。

《浓墨芭蕉》

黄瓜园内(南艺校址),有限的芭蕉,跃入画家笔下而蒸腾出无限的情意。

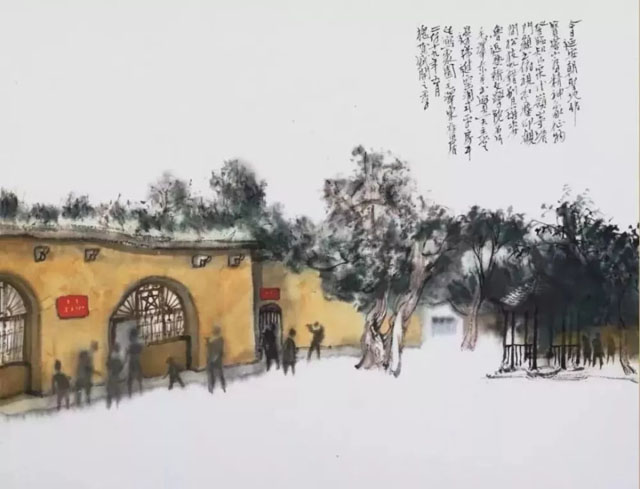

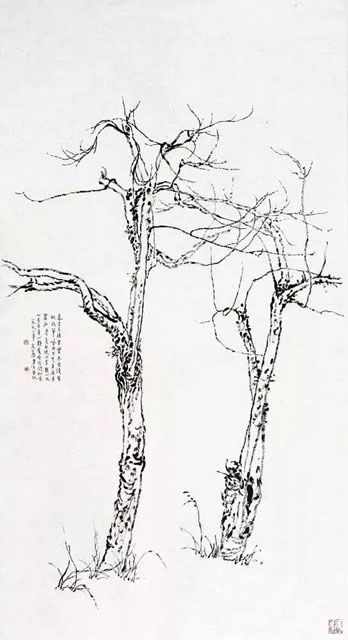

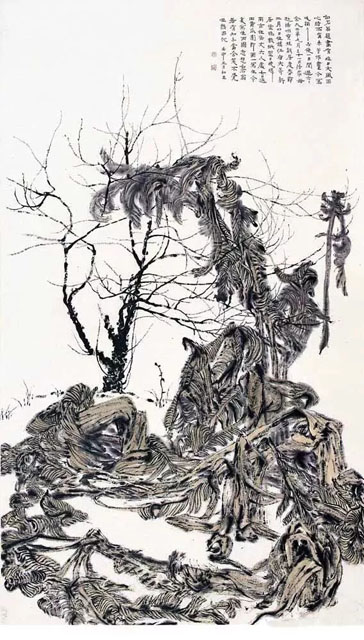

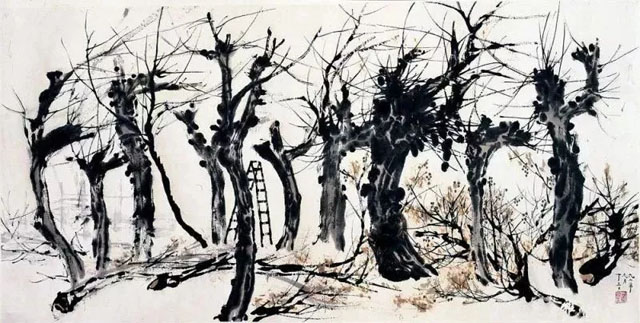

《黄瓜园之砍发》

老笔纷披的《黄瓜园之砍发》,系取材于现代生活中常见的伐树之举。

被伐者虽已断胳缺肢,而竞生的欲望并未稍减,并列主干的姿态无不迸发出挣扎中的强劲感,作者移情于木,使画面上分明回响着生命的呼唤。

《太古幽情》

试问作者在国画技巧及创作的刻意磨练中,最终将定位在那里?

“书卷气,脂粉气,否也!生命而已”,这是作者实践中所作出的掷地有声的答案。

《夏之葳蕤》

他作品揖别了程式、模式、力求“法自我立”,韵味在清奇中见雄浑。

《古琴曲意•凤求凰》

他在国画写生、创作中,时时警惕及此,希冀独特艺术生命力的张扬。

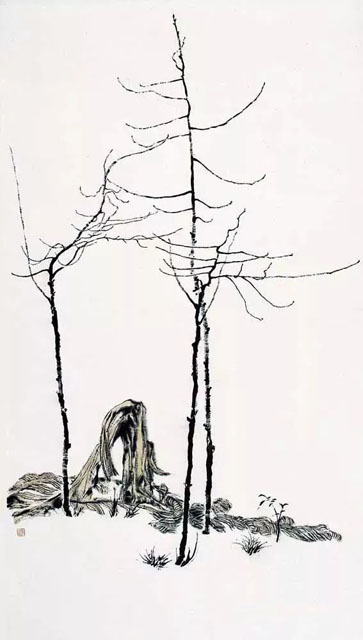

《复苏》

兼收博采,自成一体,依然是很多有成画家的事艺之道。

皖公网安备 34010402700602号

皖公网安备 34010402700602号